Nel 1758, per iniziativa dello zio paterno Pellegrino Alfieri (1704-1763), ricordato nella Vita come uomo dal «carattere scolpito e fortissimo», Vittorio Alfieri viene iscritto all’Accademia Reale di Torino.

La «partenza dalla casa materna» avviene nel mese di luglio del ’58; Alfieri ricorda l’emozione di andare «per le poste correndo a quanto più si poteva», il «piacere» del «volar del calesse», così diverso dal moderato «trotticello» sperimentato nella carrozza della madre. L’arrivo nella capitale gli suscita una profonda impressione:

«Così dunque […] con una continua palpitazione di cuore pel gran piacere di correre, e per la novità degli oggetti arrivai finalmente a Torino verso l’una o le due dopo mezzo giorno. Era una giornata stupenda, e l’entrata di quella città per la Porta Nuova, e la piazza di San Carlo fino all’Annunziata presso cui abitava il mio zio, essendo tutto quel tratto veramente grandioso e lietissimo all’occhio, mi aveva rapito ed era come fuor di me stesso».

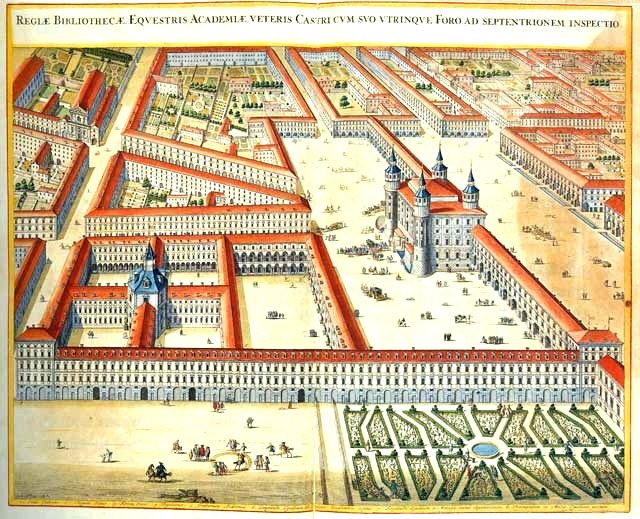

L’ingresso nell’Accademia Reale, previsto per l’ottobre di quello stesso anno, viene anticipato dallo zio al 1° di agosto: subito Vittorio viene «ingabbiato» nel «sontuosissimo edificio», dove trascorrerà otto anni, frequentando nel corso del tempo le classi di Grammatica, Umanità, Retorica, Filosofia, Fisica, Legge.

Dapprima il piccolo Vittorio si cimenta (ancora) con Cornelio Nepote e con Virgilio: le Bucoliche, le Georgichee infine l’Eneide, di cui legge «con avidità, appassionandosi molto per Turno e Camilla», la traduzione di Annibal Caro.

Degli autori della letteratura italiana non conosce invece quasi nulla: alcune opere di Metastasio e qualche libretto d’opera.

Entrato in possesso delle opere di Ariosto, prova a leggerle ma non le «intende».

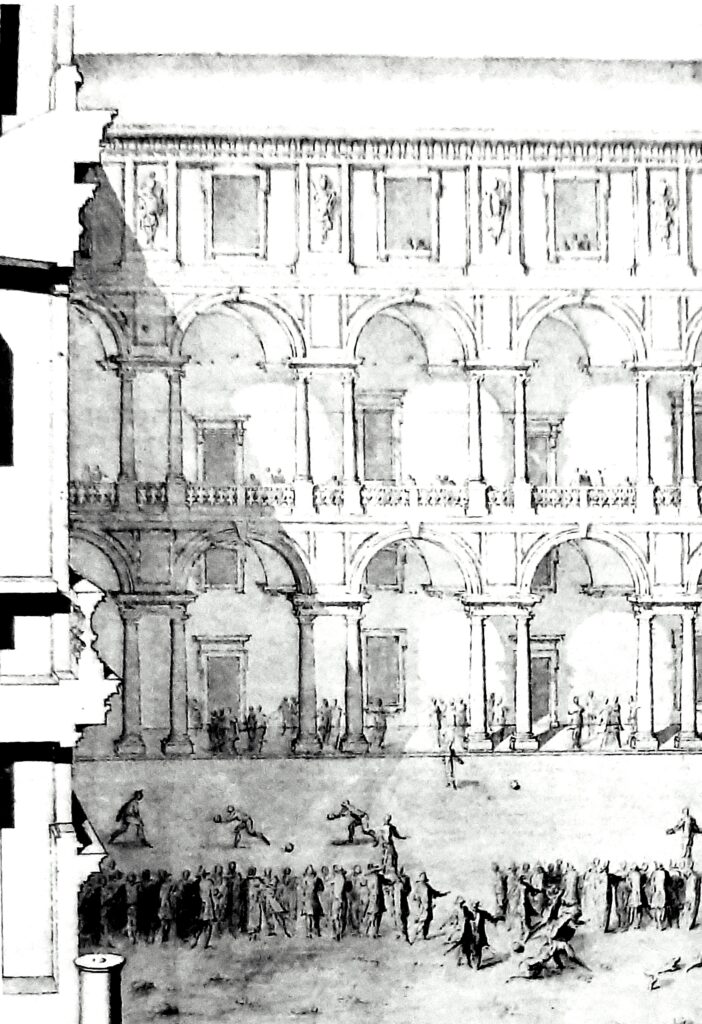

Il giudizio di Alfieri sull’Accademia è assai duro: «ad un tratto trapiantato in mezzo a persone sconosciute, allontanato affatto dai parenti, isolato, ed abbandonato» a se stesso, sottoposto a «studi, pedanteschi, e mal fatti», il giovane è, oltre tutto, di salute cagionevole e si ammala spesso. Questi anni, da lui definiti di «infermità, ed ozio, e ignoranza» e durante i quali si sente «asino, fra asini, e sotto un asino», gli offrirono invece l’opportunità di frequentare un ambiente cosmopolita, in quanto all’Accademia Reale erano iscritti molti rampolli della nobiltà europea.

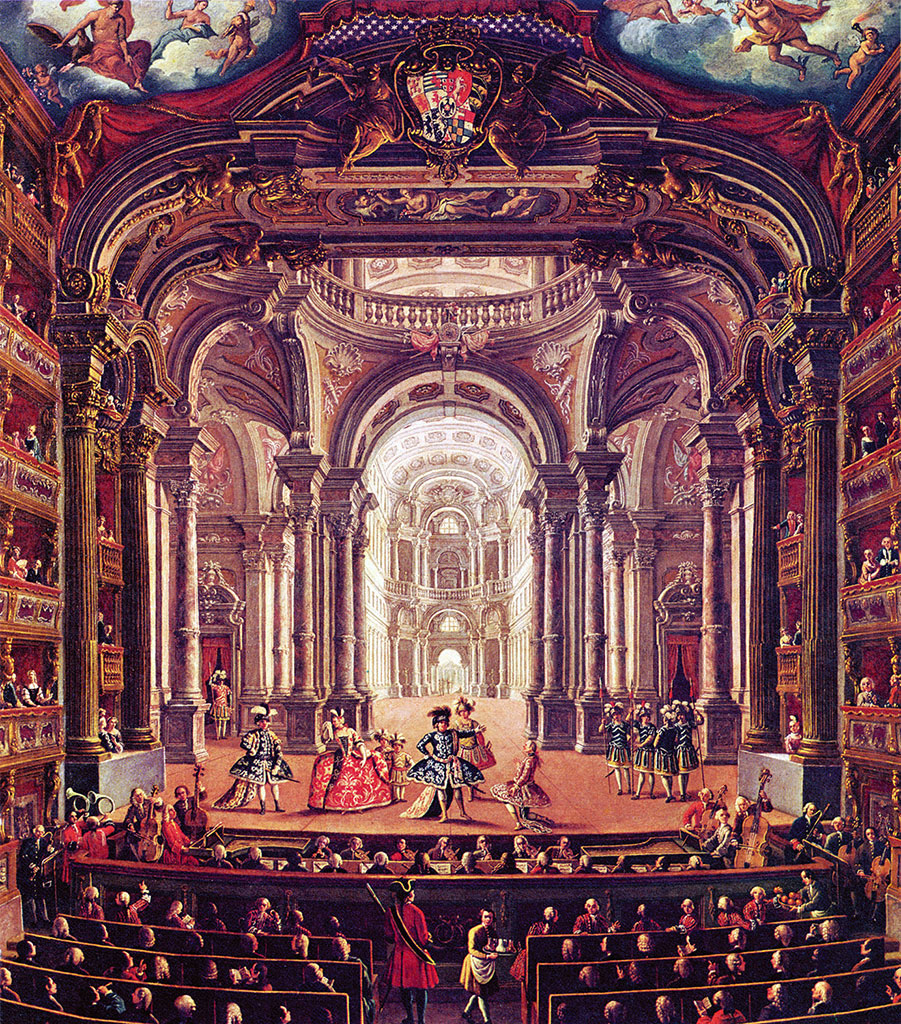

Una presenza costante è quella del cugino del padre, il conte Benedetto Alfieri (1700-1767), primo architetto del re. A lui il poeta dedica un ricordo vivido: «un vero degn’uomo […], appassionatissimo dell’arte sua; semplicissimo di carattere»; animato da «una passione smisurata per l’architettura»; fissato nel ricordo di «abbassare il capo, o alzarsi la berretta», ogni qual volta nominava il «divino Michelangelo Buonarroti». Egli, inoltre, «amorevolissimo» con lui, era in grado di «parlar toscano», avendo soggiornato a Roma: facoltà rara per un nobile piemontese, in possesso, come lo stesso Vittorio, solo del francese e del dialetto.

Grazie a lui, Alfieri scopre l’emozione del teatro, frequentando, a Torino, il Teatro Regio, dallo stesso Benedetto «con tanta eleganza e maestria ideato», e il Teatro Carignano. Qui, nel 1762, assiste a un’opera buffa, il MercatodiMalmantile, su libretto di Carlo Goldoni, con musiche di Domenico Fischietti, traendone una «profondissima emozione» e «una malinconia straordinaria ma non dispiacevole».

Alfieri legge, in particolare, autori francesi o tradotti in francese. Studia il cembalo senza profitto, benché avesse, come scrive, «una passione smisurata per la musica» e non fosse «privo di disposizioni naturali». Si applica alla scherma e al ballo, senza trarne frutti.